内容摘要:(神秘的地球uux.cn)據中國科學院青藏高原研究所:亞洲氣候以東部濕潤季風氣候和西部幹旱氣候為典型特征,影響著世界上超過一半人口的生活。近年來,極端洪澇/幹旱事件的頻發,不但嚴重影響人們的經濟生活,(神秘的地球uux.cn)據中國科學院青藏高原研究所:亞洲氣候以東部濕潤季風氣候和西部幹旱氣候為典型特征,影響著世界上超過一半人口的生活。近年來,極端洪澇/幹旱事件的頻發,不但嚴重影響人們的經濟生活,也危及人類賴以生存的自然環境,了解亞洲氣候的形成與演化可為未來氣候預測、生態環境治理及防災減災提供參考和依據。

亞洲季風由東亞季風和南亞/印度季風組成。上世紀,經學者們不懈努力獲得了東亞季風於晚漸新世至中新世之交形成(約2500-2200萬年)的初步認識。進入本世紀以來,隨地層測年手段的不斷進步和氣候代用指標的長足發展,對亞洲季風起源時間的認識往前推進至始新世甚至古新世(約6600-3400萬年)。同時,與之形成發展密切相關的青藏高原隆升研究,也更加深入和細化,對其認識也由晚期(晚中新世-上新世)整體性抬升向早期(古新世-漸新世/中新世)各塊體分階段差異性隆升演進。因此,係統總結和集成現有研究進展,厘定季風形成演化及其與青藏高原差異隆升的關係成為亟待解決的科學問題。

中國科學院青藏高原研究所方小敏研究員帶領的新生代環境團隊,受《自然綜述:地球與環境》(Nature Review Earth & Environment)期刊編輯部邀請,便圍繞亞洲氣候重組與青藏高原隆升關係的主題,對近20年來相關科研進展進行綜合集成歸納與分析,旨在梳理出亞洲氣候演化主線,進而明確未來研究方向。

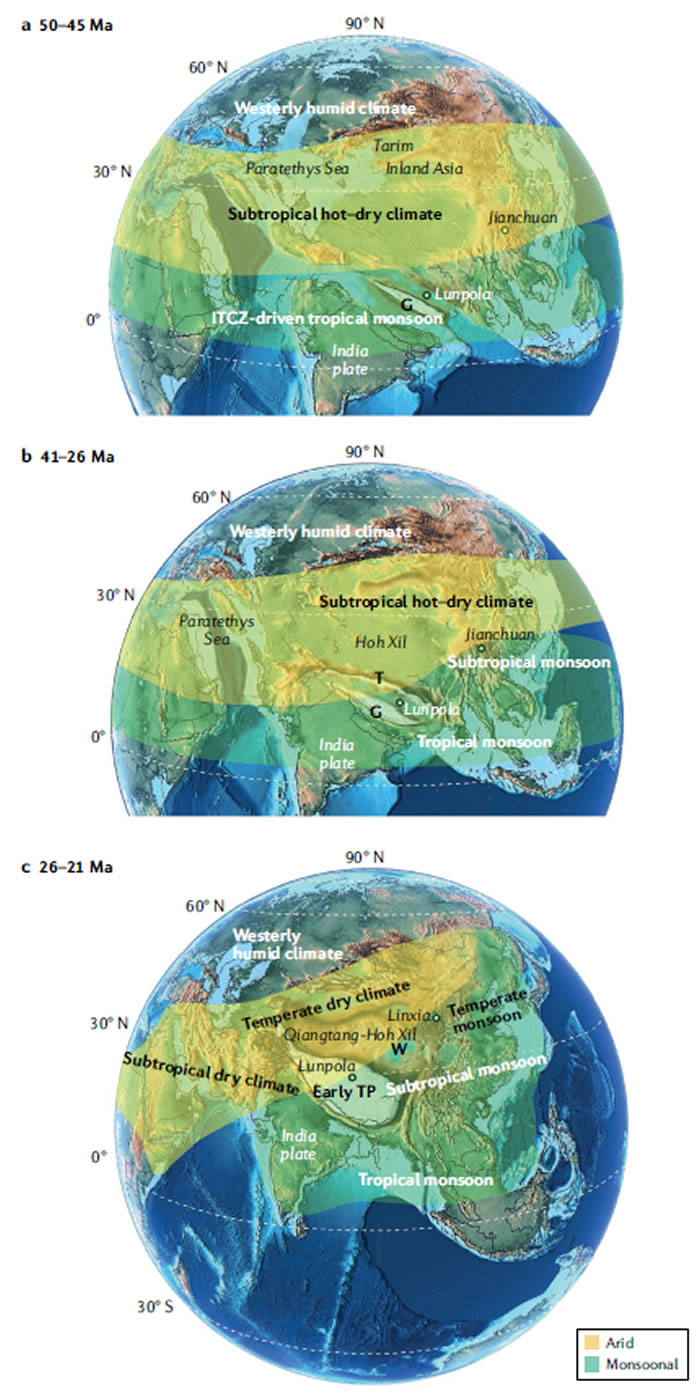

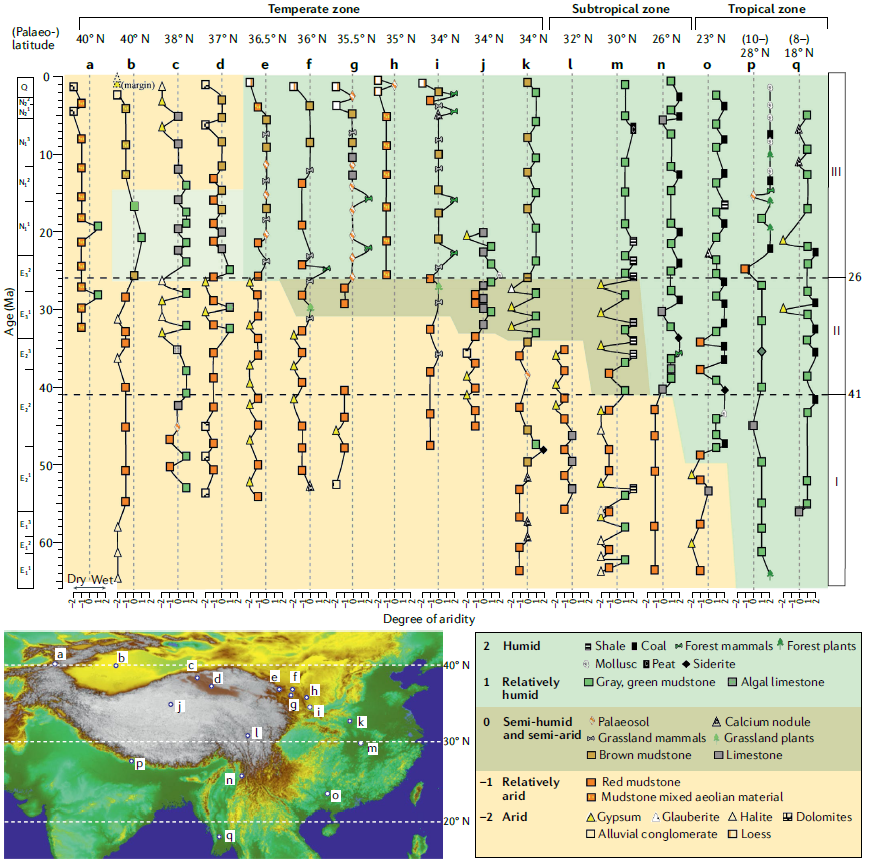

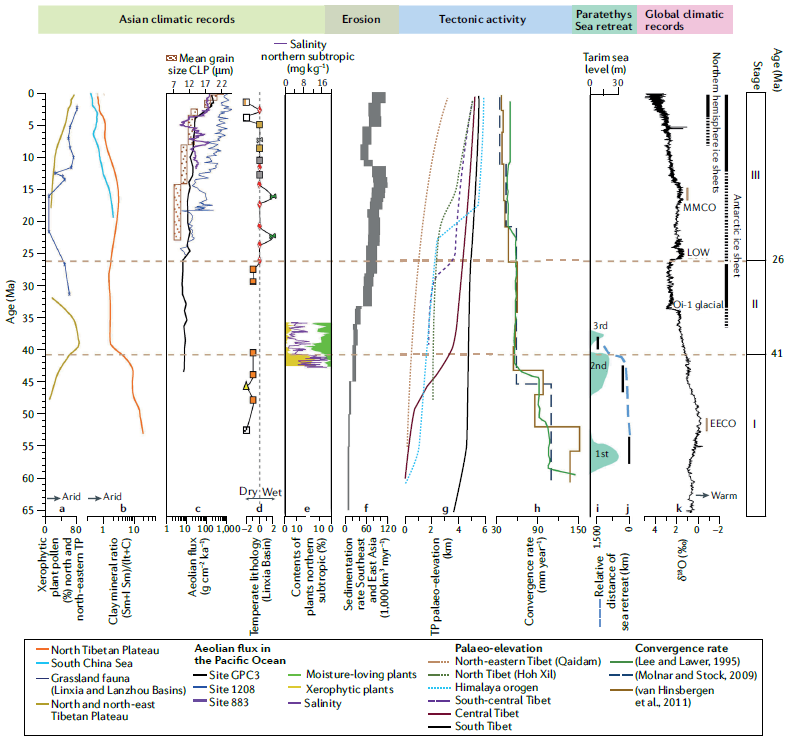

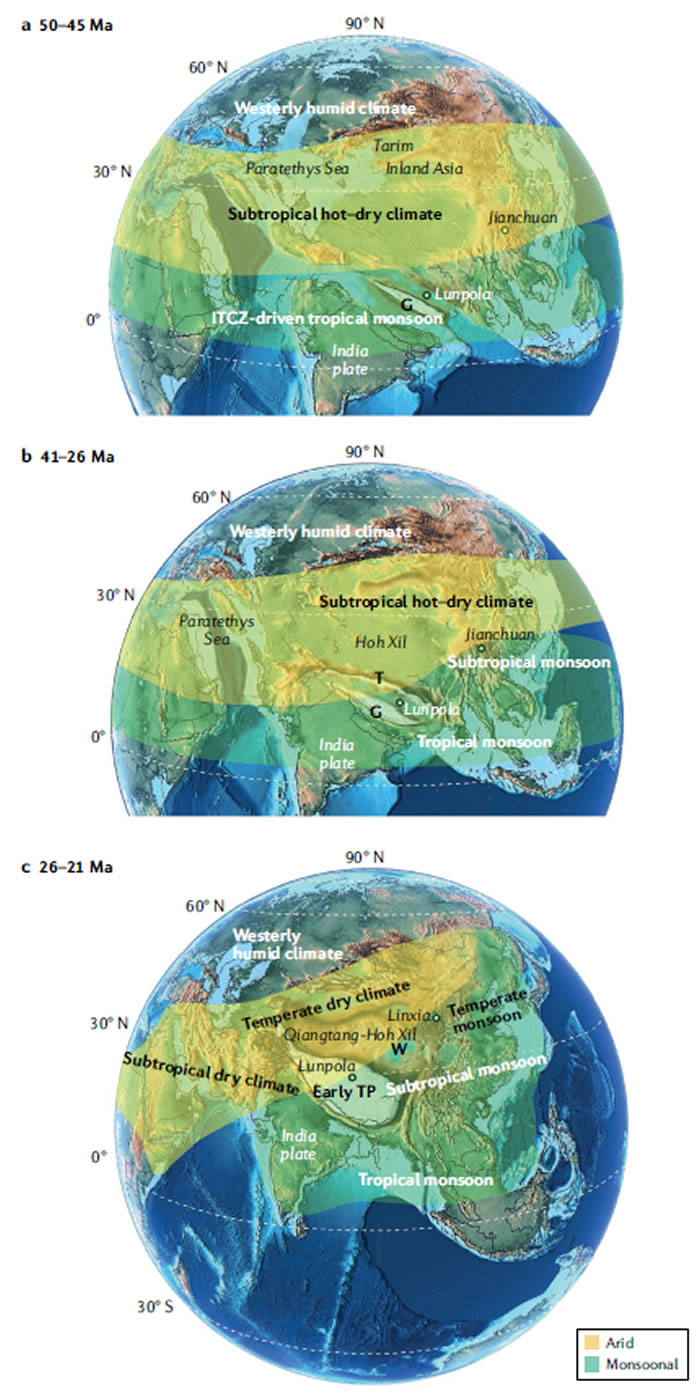

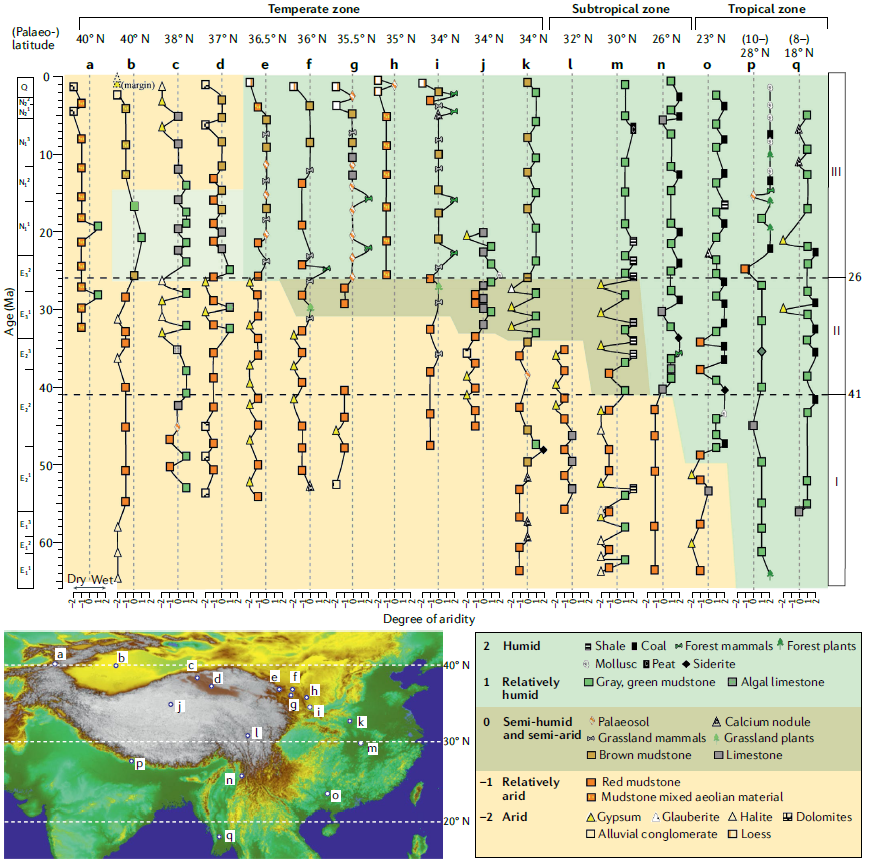

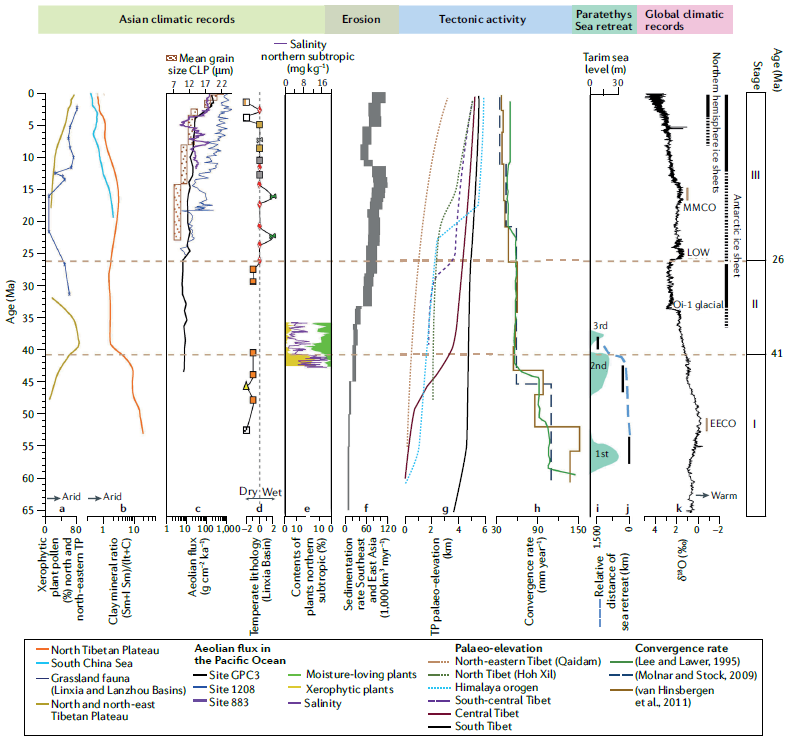

該團隊聯合法國雷恩大學Guillaume Dupont-Nivet教授、巴黎大學Frédéric Fluteau教授、蘭州大學聶軍勝教授等,從有精確年代控製的典型盆地岩性變化、氣候環境記錄、高原隆升記錄及模型模擬四個方麵著手,係統梳理了當前亞洲氣候研究的主要進展,從時空變化上提出了亞洲季風北進的兩個節點和演化的三個階段(圖1),即以距今4100萬年和2600萬年為界,亞洲季風經曆了約4100萬年之前熱帶季風主導階段,季風氣候主要分布在北緯20-22°以南,發展主要受赤道輻合帶(ITCZ)擺動控製,其以北的亞洲大陸廣大地區主要受副熱帶高壓影響,氣候炎熱幹旱(圖1a,圖2);約4100萬年時,隨青藏高原中部唐古拉山脈等區域的快速隆起,殘留特提斯海和副特提斯海的急速退卻,增大了陸地麵積及海陸熱力差異,季風顯著增強,推進至亞熱帶南部(雲南,北緯約26°一帶)(圖1b,圖2);此後季風可能受天體軌道各周期疊加導致的太陽輻射脈衝式顯著升高驅動,間歇性地反複向北推進亞洲腹地,至晚漸新世(約2600萬年)時,可能受高原中部低地區域隆起、高原南部喜馬拉雅山的生長以及全球增溫的聯合驅動,季風快速向西北方向推進至班戈、倫坡拉-臨夏-蘭州一線,進入溫帶可達北緯約36°以北區域(圖1c,圖2),類似現代季風係統格局形成;此後季風-幹旱環境演化僅表現出在此格局基礎上的強弱變化(圖3)。

圖1 重建的不同時期氣候分布格局(淺綠色為季風濕潤區,黃色為幹旱區)

圖2 代表性盆地/剖麵岩性記錄半定量反演的亞洲氣候時空演化 (a,Ulugqat剖麵;b,塔裏木盆地;c,柴達木盆地西部;d,柴達木盆地邊緣;e,西寧盆地;f,蘭州盆地;g,臨夏盆地;h,黃土高原;i,渭河盆地;j,羌塘;k,南陽盆地;l,囊謙盆地;m,江漢盆地;n,雲南;o,百色盆地;p,尼泊爾;q,Irrawaddy盆地)

圖3 亞洲氣候記錄、高原隆升記錄及與全球氣候變化等的對比

該綜述還指出了今後亞洲氣候和高原隆升關係的研究方向,需要從關鍵區域更多更可靠精細的記錄和更高精度與可靠邊界條件(包括青藏高原各塊體的隆升細節)控製的數值模擬兩者結合入手,進一步深入剖析亞洲季風的時空演化與驅動機製:1)應繼續采用古地磁輔助火山灰測年、宇宙核素測年等手段精細測定代表性盆地地層年代;2)增加關鍵地點(季風北進路線上的代表性盆地)、關鍵時段(如漸新世期間、800-500萬年間、始新世-漸新世界線及晚中新世-上新世界線等)的多種氣候指標記錄;3)提供更多更可靠的高原隆升曆史和古高度記錄,尤其是高原北側和東北側的記錄;4)在模擬方麵大力發展地球係統模型,通過增加模塊、提高數據分辨率以及精確模擬邊界條件等,提高大氣-陸地-海洋模型耦合精度,為了解亞洲氣候時、空上的演化細節及機製提供更多更準確的證據和模型限定。

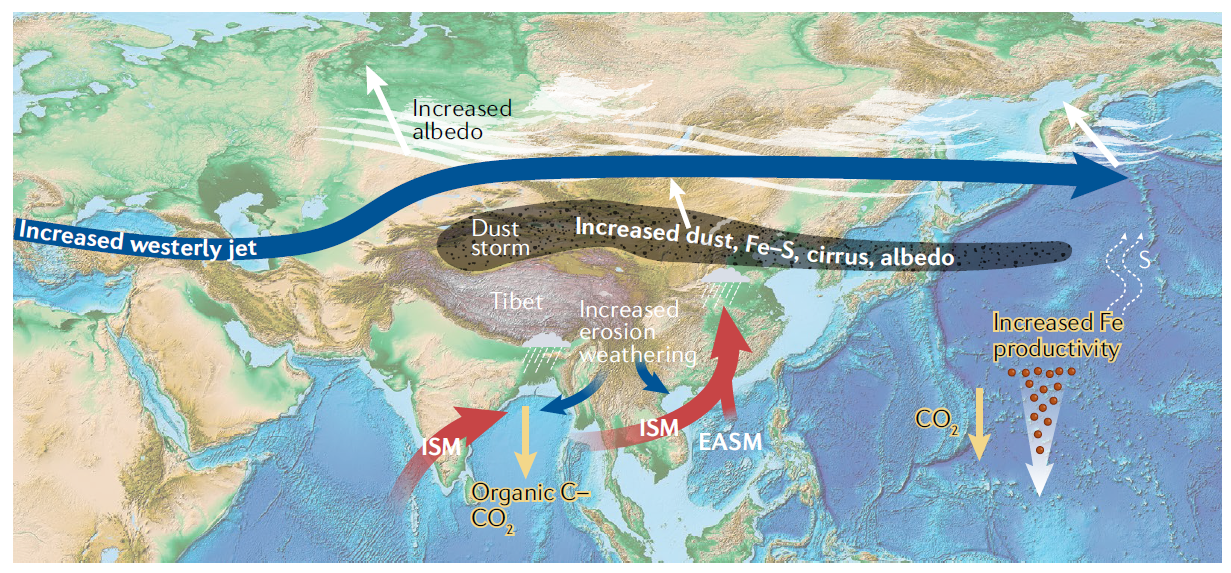

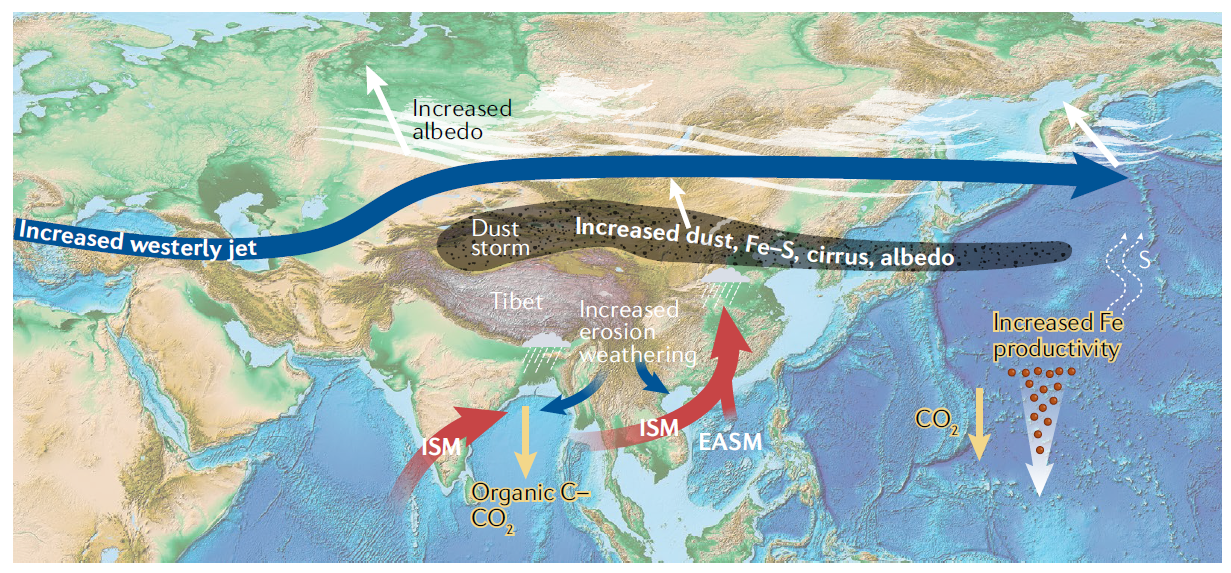

該研究的通訊作者方小敏研究員還指出:季風演化還對全球氣候變產生了重要影響,季風在2600萬年前加強,導致喜馬拉雅地區侵蝕和矽酸鹽風化加劇,並影響濕潤地區的風化和有機碳埋藏;中亞幹旱化增加的粉塵排放,也會通過增強反照率、卷雲形成和海洋生產力等形式對全球氣候產生巨大影響(圖4)。

圖4 亞洲氣候重組與高原隆升的全球影響

該集成成果以“亞洲氣候重組與青藏高原隆升(Reorganization of Asian climate in relation to Tibetan Plateau uplift)”為題,於2022年9月20日在線發表,中國科學院青藏高原研究所吳福莉研究員為第一作者,方小敏研究員為通訊作者。該研究得到第二次青藏高原綜合科學考察研究(2019QZKK0707)、國家基金委青藏高原地球係統基礎科學研究中心項目(41988101-01)和中科院A類戰略性先導科技專項“泛第三極環境變化與綠色絲綢之路建設”(XDA20070201)聯合資助。

原文鏈接:https://doi.org/10.1038/s43017-022-00331-7

相關:亞洲季風形成演化與青藏高原隆升關係亟待研究

(神秘的地球uux.cn)據中國科學報(韓揚眉):中科院青藏高原所研究員方小敏帶領新生代環境團隊與合作者,從有精確年代控製的典型盆地岩性變化、氣候環境記錄、高原隆升記錄及模型模擬4個角度,係統梳理了當前亞洲氣候研究的主要進展,從時空變化上提出了亞洲季風北進的兩個節點和演化的3個階段,相關論文近日在線發表於《自然綜述:地球與環境》。

文章第一作者、中科院青藏高原所研究員吳福莉介紹,亞洲氣候以東部濕潤季風氣候和西部幹旱氣候為典型特征,影響著世界上超過一半人口的生活。近年來,極端洪澇和幹旱事件的頻發,不但嚴重影響人們的經濟生活,也危及人類賴以生存的自然環境,了解亞洲氣候的形成與演化可為未來氣候預測、生態環境治理及防災減災提供參考和依據。

亞洲季風由東亞季風和南亞/印度季風組成。上世紀,科研工作者們獲得了東亞季風於晚漸新世至中新世之交形成(約2500-2200萬年)的初步認識。進入本世紀以來,隨地層測年手段的不斷進步和氣候代用指標的長足發展,對亞洲季風起源時間的認識往前推進至始新世甚至古新世(約6600-3400萬年)。同時,與之形成發展密切相關的青藏高原隆升研究,也更加深入和細化,對其認識也由晚期(晚中新世-上新世)整體性抬升向早期(古新世-漸新世/中新世)各塊體分階段差異性隆升演進。因此,係統總結和集成現有研究進展,厘定季風形成演化及其與青藏高原差異隆升的關係成為亟待解決的科學問題。

研究認為,亞洲季風演化以距今4100萬年和2600萬年為界經曆了3個主要階段:約4100萬年之前為熱帶季風主導階段,季風氣候主要分布在北緯20-22°以南,發展主要受赤道輻合帶擺動控製,其以北的亞洲大陸廣大地區主要受副熱帶高壓影響,氣候炎熱幹旱;約4100萬年時,隨青藏高原中部唐古拉山脈等區域的快速隆起,殘留特提斯海和副特提斯海的急速退卻,增大了陸地麵積及海陸熱力差異,季風顯著增強,推進至亞熱帶南部(雲南,北緯約26°一帶);此後,季風可能受天體軌道各周期疊加導致的太陽輻射脈衝式顯著升高驅動,間歇性地反複向北推進亞洲腹地,至晚漸新世(約2600萬年)時,可能受高原中部低地區域隆起、高原南部喜馬拉雅山的生長以及全球增溫的聯合驅動,季風快速向西北方向推進至班戈、倫坡拉-臨夏-蘭州一線,進入溫帶可達北緯約36°以北區域,類似現代季風係統格局形成;此後季風-幹旱環境演化僅表現出在此格局基礎上的強弱變化。

研究還指出了今後亞洲氣候和高原隆升關係的研究方向,需要從關鍵區域更多更可靠精細的記錄和更高精度與可靠邊界條件控製的數值模擬兩方麵結合入手,進一步深入研究,剖析亞洲季風的時空演化與驅動機製。應繼續采用古地磁輔助火山灰測年、宇宙核素測年等手段精細測定代表性盆地地層年代;增加關鍵地點、關鍵時段的多種氣候指標記錄;提供更多更可靠的高原隆升曆史和古高度記錄,尤其是高原北側和東北側的記錄;應在模擬方麵大力發展地球係統模型,通過增加模塊、提高數據分辨率以及精確模擬邊界條件等,提高大氣-陸地-海洋模型耦合精度,為了解亞洲氣候時、空上的演化細節及機製提供更多更準確的證據和模型限定。

論文通訊作者方小敏指出,季風演化還對全球氣候變化產生了重要影響,季風在2600萬年前加強,導致喜馬拉雅地區侵蝕和矽酸鹽風化加劇,並影響濕潤地區的風化和有機碳埋藏。中亞幹旱化增加的粉塵排放,也會通過增強反照率、卷雲形成和海洋生產力等形式對全球氣候產生巨大影響。